Por Redacción Argenports.com

Una decisión que durante años se tomó por costumbre —o por cercanía— ahora puede resolverse con datos. Un trabajo técnico-académico desarrollado por Tomas Facundo Caldart y Leonardo José Farías, con la tutoría del Ing. Francisco Tomás Weyland y la co-tutoría del Lic. Walter Hernán Di Francesco, presenta una herramienta práctica para responder a una pregunta clave de la cadena agroexportadora: ¿desde qué puerto conviene embarcar cada operación?

La propuesta convierte un dilema habitual en un proceso transparente, auditable y replicable, con foco en la competitividad logística de Argentina.

Del “siempre salimos por ahí” a un cálculo reproducible

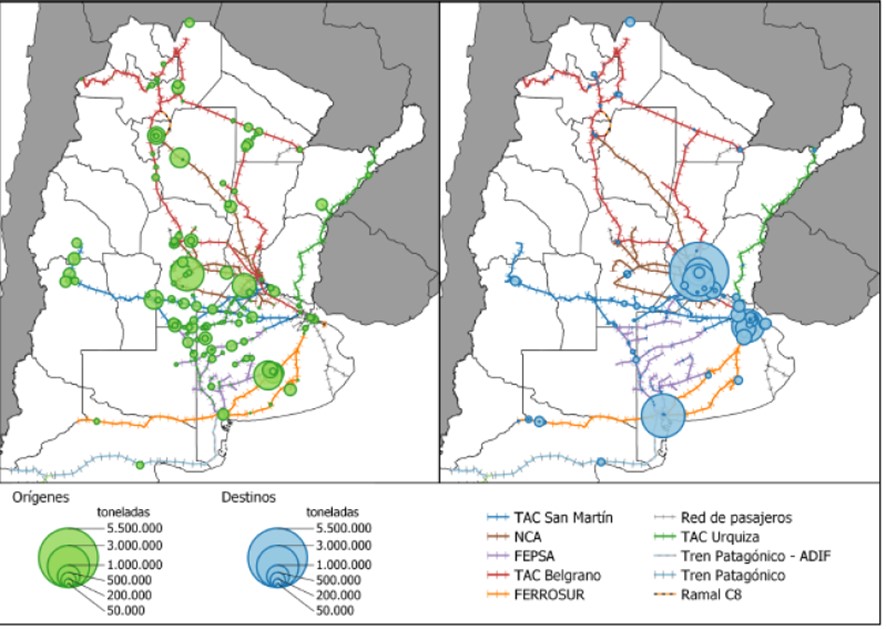

La agroexportación argentina se apoya en un triángulo conocido: Gran Rosario como nodo dominante, Bahía Blanca y Quequén como polos marítimos de gran porte, más un sistema de puertos fluviales a lo largo de la hidrovía Paraguay–Paraná.

Sin embargo, elegir puerto no debería definirse por inercia. Cambia el origen, cambia la ventana de carga, cambia el mix de transporte (camión, tren o barcaza), cambian los buques y sus destinos, cambian los costos portuarios y las demoras estacionales. Con cada uno de esos movimientos, cambia el puerto óptimo.

La herramienta de Caldart y Farías, ambos licenciados en Logística egresados de la Unicen – Quequén, sistematiza ese análisis y lo condensa en un Índice de Competitividad Portuaria (ICP) que compara, con una misma regla, a todos los puertos candidatos para un caso concreto. El resultado deja de ser una intuición y pasa a ser un veredicto explicable.

También te puede interesar: ¿Por qué estudiar Ingeniería Portuaria? La experiencia de Lucía Serafini

El corazón del modelo: un índice que ordena la realidad

El ICP se expresa en una escala de 0 a 100 y se calcula para cada combinación origen–producto–destino–ventana. No es una “nota” caprichosa: surge de normalizar variables operativas y de mercado, asignarles un peso y componerlas en un único indicador.

El puerto con mayor ICP gana ese caso. Lo potente es la explicabilidad: además del ranking, el sistema detalla qué factores le dieron ventaja al ganador (por ejemplo, menor costo puerta-a-buque, mejor intermodalidad o mayor frecuencia de buques) y cuánto pesa cada aporte en la decisión.

Caldart y Farías, durante una reciente entrevista con NEC Radio.

Qué evalúa la herramienta cuando “mira” un puerto

La metodología no se limita a sumar fletes. Integra el costo total desde el origen hasta el buque; considera intermodalidad real (ramales ferroviarios activos, desvíos, last mile, conectividad fluvial); incorpora el servicio marítimo (frecuencia de buques y compatibilidad con el destino final); mide infraestructura y eficiencia operativa (calado, dragado, restricciones de manga/eslora, productividades, almacenaje); incorpora condiciones comerciales (bases y diferenciales FOB, certificaciones, mezclas); y agrega un bloque de riesgo y confiabilidad (variabilidad hidrológica, cierres, conflictos, incidentes de seguridad).

Para uso operativo, los autores proponen una ponderación de referencia —editable por el usuario— que suele funcionar bien en la práctica:

- Costos puerta-a-buque como factor principal.

- Acceso e intermodalidad inmediatamente detrás.

- Servicio marítimo e infraestructura/eficiencia en un segundo escalón.

- Precio/pizarra y riesgo como moduladores de la decisión.

Si el usuario tiene tren confirmado, la intermodalidad gana importancia. Si la ventana de embarque es inflexible, servicio marítimo sube en la escala de prioridades. La clave es que la herramienta se adapta a la estrategia sin perder comparabilidad.

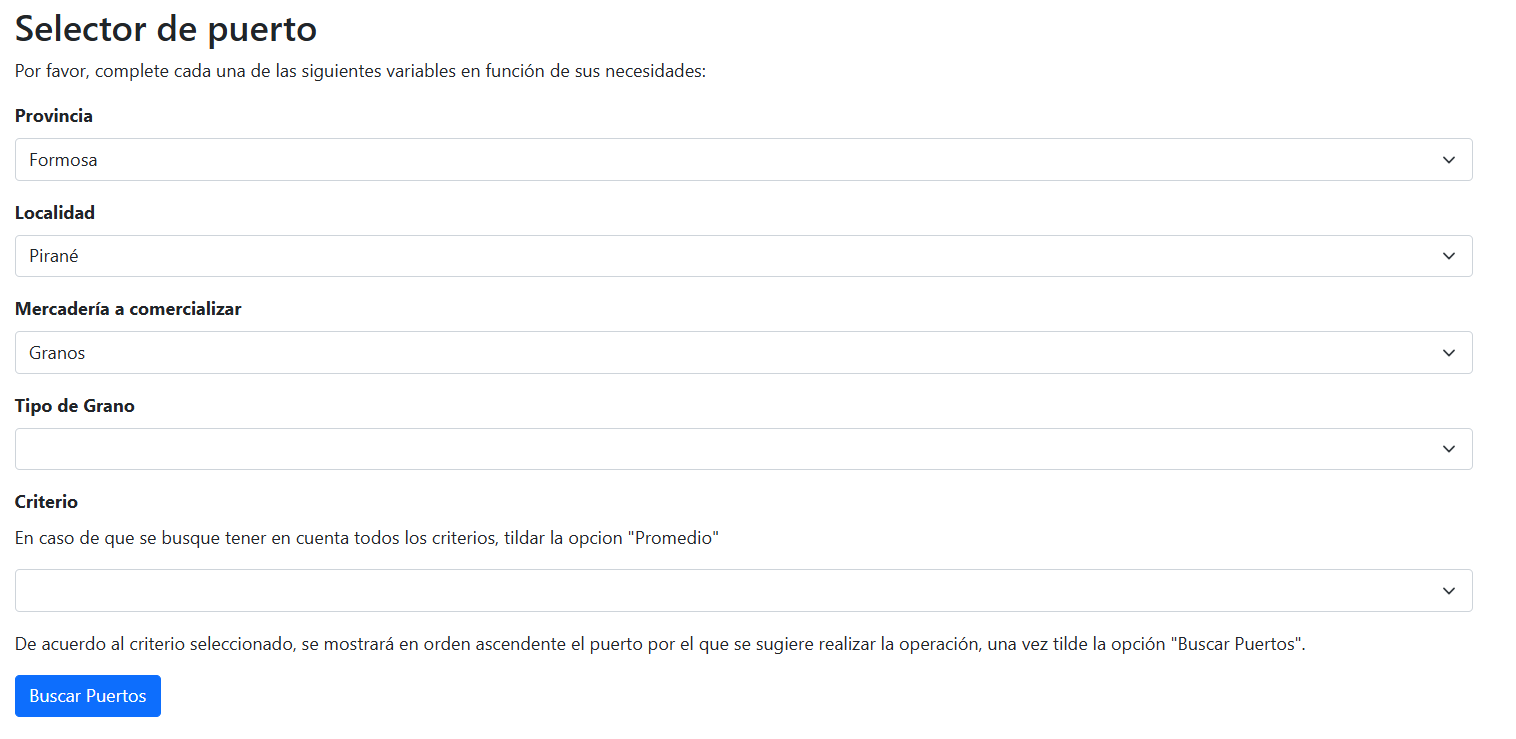

Del dato al veredicto: así se usa

El flujo de uso evita tecnicismos y mantiene la lógica del negocio:

- Se define el origen (localidad o coordenadas), el producto (soja, maíz, trigo), el volumen, el destino (región o mercado) y la ventana de embarque.

- Se elige una estrategia (ahorro máximo, tiempo y rotación, o equilibrio) y, si hace falta, se ajustan pesos.

- El motor trae puertos candidatos, calcula costos/tiempos para cada modo (camión, tren, barcaza) o combinación, asigna scores a cada variable, compone el ICP y devuelve un ranking explicable.

- El usuario puede probar escenarios (“what-if”): mover la fecha, cambiar el modo, alterar el destino. Cada cambio actualiza el ranking y muestra de dónde viene la mejora o la pérdida de margen.

- Finalmente, permite exportar un reporte para auditoría interna o negociación con proveedores y terminales.

Un ejemplo que baja a tierra

Pensemos en un cargador del sudoeste bonaerense que busca exportar 30.000 toneladas de maíz al Sudeste Asiático con una ventana de 30 días. La herramienta compara Bahía Blanca, Quequén y Gran Rosario.

En un escenario de referencia, Bahía Blanca obtiene un ICP cercano a 81 puntos, Quequén ronda 78 y Gran Rosario 77. ¿Qué inclinó la balanza? Un flete terrestre más eficiente hacia el sur bonaerense, buena productividad de carga y capacidad de bodega disponible.

Si movemos el origen al NOA/NEA, la ecuación se da vuelta: la proximidad al corredor fluvial y la frecuencia de buques que ofrece el nodo santafesino suelen empujar arriba el ICP de Gran Rosario. En ambos casos, el usuario no solo ve quién gana, sino por qué y cuánto cambia su margen por tonelada al elegir un puerto u otro.

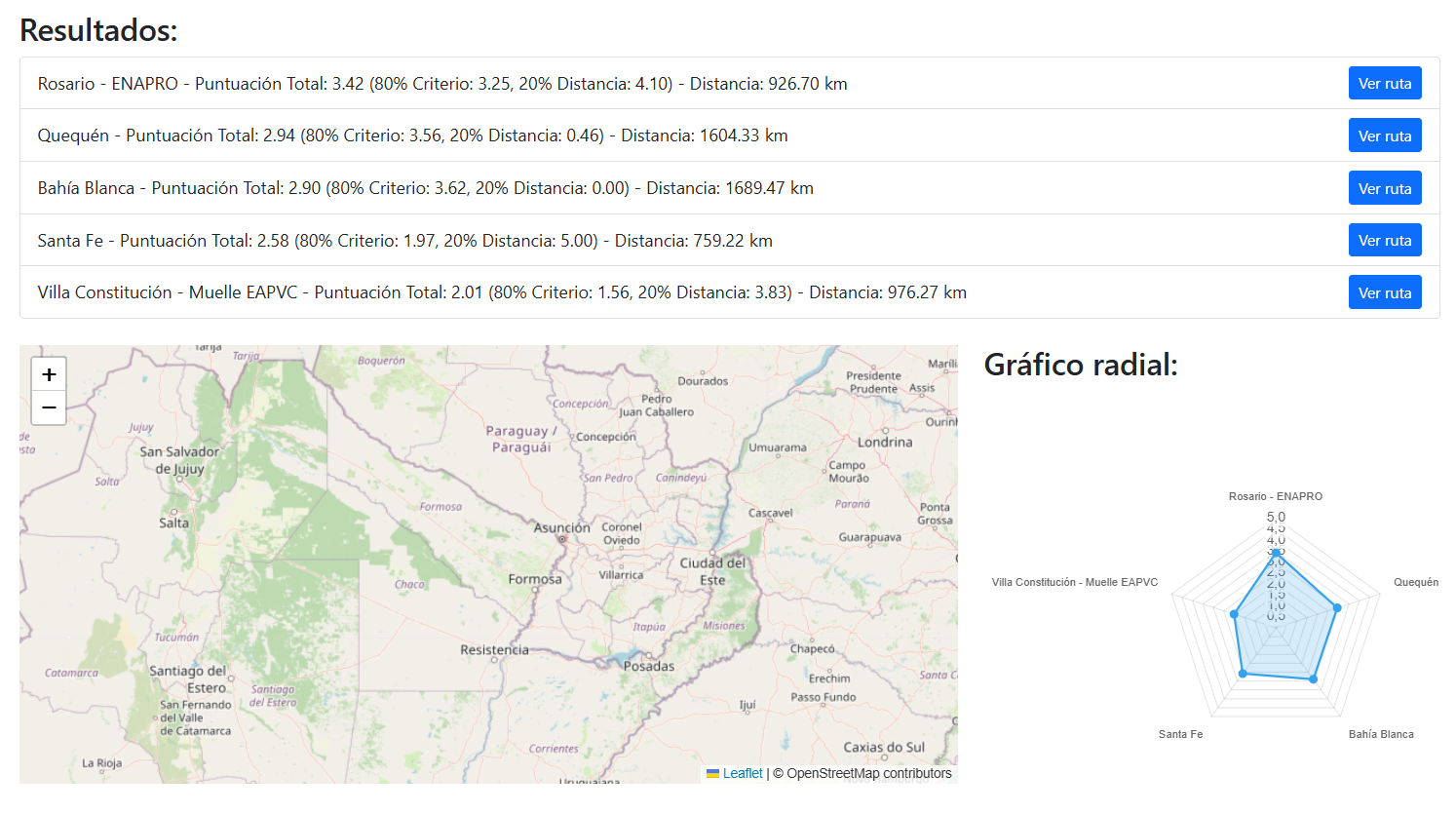

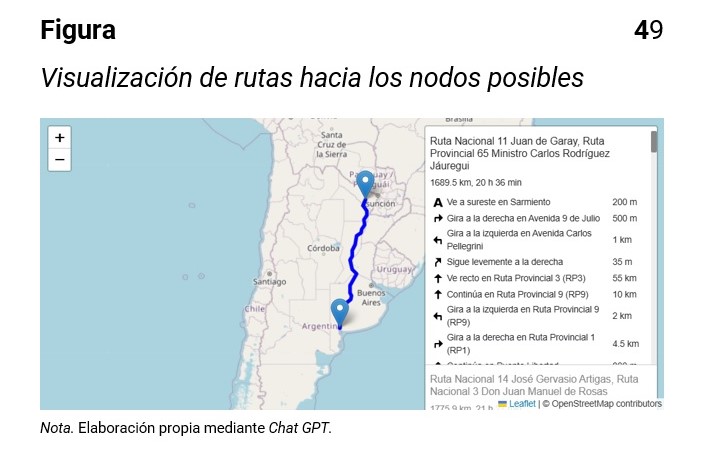

El sistema muestra una serie de gráficos e imágenes para tenes una mejor comprensión de la mejor opción disponible.

Qué gana el usuario (y el sistema)

Para productores, cooperativas y acopiadores, la ganancia es inmediata: decisiones verificables, menos incertidumbre y una disciplina de escenarios que evita sorpresas. Para traders, la herramienta ordena la negociación con costos desagregados, tiempos esperados y riesgos cuantificados.

Para planificadores públicos y privados, abre una ventana más estructural: dónde faltan accesos, dónde conviene extender el ferrocarril, dónde el dragado o las productividades son cuellos de botella y dónde un diferencial de precio compensa desventajas de flete.

Carga de soja en el Up River.

El impacto sistémico es relevante: una red que asigna mejor sus cargas descongestiona nodos críticos, federaliza oportunidades y orienta inversiones en logística portuaria. En una economía donde cada punto de eficiencia puede traducirse en miles de millones de dólares de competitividad, una metodología que ordena la selección de puertos agroexportadores es un insumo concreto para la política productiva.

Datos vivos, decisiones vivas

El modelo exige gobernanza de datos. En la práctica, eso implica costos logísticos con actualización mensual o quincenal, ventanas y frecuencias marítimas por temporada, información de infraestructura (calado, dragado, productividades) con cortes trimestrales, y un seguimiento continuo de riesgos (clima, cierres, seguridad).

Carga de cereal en puerto Quequén.

No es una carga burocrática: es trazabilidad. Cada ranking debería poder responder “con qué información y de qué fecha” se tomó la decisión.

Sobre esa base, los autores proyectan evoluciones naturales: integrar APIs para costos en tiempo real, slots de terminales, tracking de flota y, cada vez con más peso, un módulo de emisiones para decisiones alineadas con criterios ESG.

Limitaciones y honestidad intelectual

La herramienta no reemplaza la gestión comercial ni las condiciones de contrato; tampoco corrige por sí sola desbalances estructurales de infraestructura. Lo que sí hace —y no es menor— es traer un método común, cuantitativo y explicable, que reduce arbitrariedad y facilita el aprendizaje organizacional.

Si los datos mejoran, el ICP mejora. Si los pesos reflejan mejor la estrategia, la recomendación se vuelve más fiel. Piénsese como un marco de decisión que profesionaliza la logística exportadora.

Buques cerealeros en Bahía Blanca.

Un cierre necesario

Elegir puerto debería ser un cálculo, no una costumbre. La herramienta creada por Caldart y Farias, con la guía del Ing. Weyland y del Lic. Di Francesco, eleva la discusión: compara con datos, muestra por qué un puerto gana sobre otro y cuánto se ahorra en costo o tiempo.

Para la agroexportación argentina —donde Gran Rosario, Bahía Blanca, Quequén y los puertos de la hidrovía Paraguay–Paraná comparten protagonismo—, sumar métrica y método es mejorar la competitividad, hacer más predecibles las operaciones y federalizar oportunidades.

Por último, Caldart y Farías agradecieron a la Unicen Quequén y a Data Portuaria por la visibilidad del trabajo.